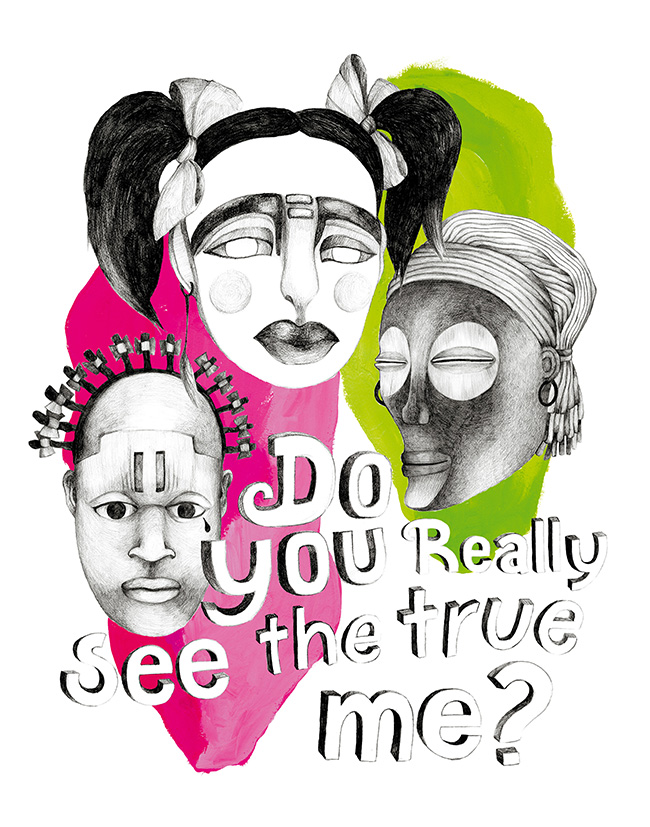

“C’est quand il parle en son nom propre que l’homme se révèle le moins. Donnez-lui un masque et il vous dira la vérité” Oscar Wilde

Le terme anglais “exhibition” m’a toujours fait sourire, car il jouit d’une connotation plus impudique que son équivalent français “exposition”. Aujourd’hui on vit dans une société du spectacle, où l’on n’hésite plus à venir évoquer son intimité et à s’exhiber sans tabou sur un plateau de télévision ou sur une antenne de radio. La littérature a également emboîté le pas à cette mode, si bien que l’autofiction est devenue un filon très lucratif pour des éditeurs parfois pas toujours scrupuleux sur la qualité littéraire des livres qu’ils éditent.

Christine Angot, Annie Ernaux, Catherine Millet, Amélie Nothomb, mais aussi Guillaume Dustan, ont fait de leur vie le sujet de leur livre et un objet littéraire. Certains sont réussis car ils engagent un rapport étroit entre l’intimité d’un auteur et son engagement formel. Et, dans certains cas, on pourrait presque y voir une analogie avec certaines performances artistiques. D’autres, au contraire, se complaisent dans une litanie de pseudo-événements plutôt racoleurs que relevant d’un souci formel. L’autofiction aurait-elle donc supplanté le journal intime qui demeure en marge de l’œuvre d’un auteur et qui n’est pas nécessairement destiné à la publication ? Il offre surtout un regard sur l’œuvre en train de s’écrire sous la dictée des événements vécus.

Cet exhibitionnisme littéraire n’est pas nouveau. Combien de livres ont circulé sous le manteau, aux siècles passés, parce qu’ils évoquaient des histoires qui faisaient sursauter la morale ou qui caricaturaient voire dénonçaient des hommes de pouvoir ? Cette forme d’excentricité n’est-elle pas l’étendard d’une modernité qui se cherche ou les signes d’une nostalgie, le regret d’un âge d’or où la mise en danger était la plus forte ? Elle traduit une cohésion, contrairement au regard immédiat et au jugement hâtif qu’on peut lui prêter, car l’extravagance répond à un code. La fantaisie n’est pas une improvisation ni seulement une attitude réactive au monde. Ainsi, le dandysme, qui apparaît en 1817 en Angleterre, inventé par George Bryan Brummel, est une forme de l’excentricité. Il répond, selon Baudelaire, à une discipline sévère car il constitue “une institution en dehors des lois, (qui) a des lois très rigoureuses auxquelles sont strictement soumis tous ses sujets, quelles que soient d’ailleurs la fougue et l’indépendance de leur caractère”(1). Baudelaire, Barbey d’Aurévilly, Oscar Wilde en ont fait une éthique de vie. Les mouvements zazou, hippy, punk… ne dérogeaient pas à ces codes claniques, qui en faisaient leur cohésion et leur identification.

L’Histoire est traversée très tôt par toute une flopée de marginaux qui offraient au miroir de la société des allures fantaisistes qui défrisaient la morale aristocratique et catholique. Ainsi, au XVIIIe siècle, l’abbé Delille s’affichait avec des perruques roses et un maquillage excessif, malgré son grand âge. Les ornements de certaines tenues constituaient déjà à cette époque une sorte d’affront ou une manière de se démarquer de l’Ancien Régime. Egalement sous le Directoire (1795-1799), les incroyables, issus de la jeunesse de la bourgeoisie aisée, se distinguaient par leurs tenues extravagantes, traduisant leur refus de la Terreur sous la révolution.

Très souvent les excentricités annonçaient aussi une libération après des périodes de rigueur et de censure. On peut dire que les ballets costumiers auxquels se livrent les marginaux d’aujourd’hui ne sont que le plagiat modernisé ou le recyclage des extravagances d’hier. La haute couture a su à son tour s’en inspirer et faire de ces errances vestimentaires sa ligne de création. Les excentriques ne hantent pas que les nuits chaudes des clubs privés, des boîtes de nuit ou des fêtes déjantées, ils peuplent aussi les romans d’hier et d’aujourd’hui. La littérature française mais aussi étrangère comme celle du Brésil sont traversées par ces silhouettes extravagantes qui doivent parfois à des personnages bien réels leur existence romanesque. Ainsi le comte Robert de Montesquiou, aristocrate, mécène et dandy, prêta ses traits au Baron de Charlus, dans le roman de Marcel Proust “À la recherche du temps perdu”(2), ou à Jean Floressas, Duc des Esseintes dans le roman “À rebours”(3) de Huysmans, qui devint ainsi l’ultime descendant d’une aristocratie dégénérée. Cet esthète raffiné se retira dans la solitude et composa dans sa vaste demeure un véritable musée d’objets rares et choisis. Ce personnage romanesque a eu un imitateur en la personne de Julien Viaud, alias Pierre Loti, qui s’habillait en turc ou en mandarin chinois et qui a reconstitué, dans sa maison de Rochefort, le décor d’une mosquée, d’un salon turc ou d’une chambre arabe entre autres.

C’est dans cet univers cosmopolite qu’il organisait et mettait en scène des soirées costumées. Oscar Wilde connut le même sort romanesque que Robert de Montesquiou. Il se retrouva sous les traits du cardinal Pirelli dans le roman de l’anglais Ronald Firbank, “Les excentricités du cardinal Pirelli”(4). Il faut y voir là un brillant hommage, plein de verve et d’humour à son modèle. Monsieur Jourdain (5) de Molière, s’il reste un personnage archétypal de l’ambitieux, en singeant l’aristocrate, ne composait-il pas malgré lui une figure de l’excentrique sous son masque dès lors que la mascarade du travestissement révélait son désir de briller et de se distinguer. Ses extravagances costumières de Mamamouchi s’apparentent étrangement aux indiens ramenés d’Amérique à Versailles, dont l’apparat exotique flirtait aux yeux de l’aristocratie avec l’extravagance. Mais d’autres poètes et romanciers ont fait de leur vie un modèle d’excentricité, par pure provocation comme ce fut le cas de Colette à ses débuts ou pour braver certains interdits sociaux. George Sand et Flora Tristan, en portant la redingote et le pantalon collant sous le Second Empire, piétinaient les usages en adoptant ces allures masculines. George Sand fumait même le cigare. Sarah Bernardt se singularisait aussi par une androgynie entretenue, qui lui assurait de tenir les rôles de Hamlet ou de Lorenzaccio au théâtre. Après la Première Guerre mondiale, la femme poursuivit son émancipation, en se coupant les cheveux à la garçonne. Victor Margueritte n’hésita pas à mettre en scène dans son roman, “La Garçonne”(6), une femme libérée. Son héroïne, Monique Lerbier, en dissidence avec sa classe sociale, après un dépit amoureux, s’adonnait à des expériences saphiques et s’initiait aux paradis artificiels.

Dans la bohème de Montparnasse, au début du XXe siècle, Kiki, la compagne du photographe Man Ray offrit également à l’artiste le visage de la femme émancipée. Faut-il voir dans ces postures ou dans ces accoutrements virils une forme de dandysme au féminin, alors que Charles Baudelaire écrivait : “La femme est le contraire du dandysme” ? L’extravagance féminine ne reposait pas essentiellement sur une virilisation de leur apparence. Certaines excentriques s’inspiraient des modes vestimentaires de la Renaissance ou des costumes des personnages de théâtre, comme Marie-Laure de Noailles, que Laurence Benaïm a qualifiée de “vicomtesse du bizarre”. Sarah Bernardt n’hésitait pas non plus à dormir dans un cercueil en habit de scène. Moins renommé que toutes ces femmes libérées, le romancier brésilien Graciliano Ramos, dans son roman “Angoisse”(7), mit en scène une vieille servante, à moitié sourde, qui possédait un perroquet qu’elle prétendait éduquer en lui lisant dans le journal le nom des navires en partance et ceux qui accostaient. Il lui arrivait également d’enterrer ses gages dans le jardin ainsi que les quelques billets qu’elle avait dérobés à son maître qui les avait oubliés dans ses poches puis elle arrosait les lieux où elle les avait cachés.

L’argent est encore une source d’excentricité dans le roman de J.-M. Machado de Assis, “Quincas Borba”(8). Rubiào, un pauvre professeur, hérite de la fortune du philosophe Quincas Borba, à condition de prendre soin du chien de son généreux donateur. Cet héritage providentiel fond sous l’appétit des parasites qui l’entourent. En négligeant de prendre soin du chien, qui porte le même nom que son maître défunt, il redoute de perdre ce legs précieux. Sa découverte de la métempsychose l’amène à redouter le regard de l’animal qu’il assimile soudain à celui du philosophe Quincas Borba. Et peu à peu, il hérite de la folie de son ami. L’excentricité représente un décalage par rapport à la pensée et à l’art officiel. Si la femme s’est émancipée au lendemain de la guerre de 1914-1918, l’art aussi a pris une certaine liberté par rapport à l’académisme. Souvent les peintres refusés au Salon, au XIXe siècle, passaient pour des provocateurs, comme Paul Gauguin, ou pour des excentriques.

En 1916, le mouvement Dada, né du traumatisme de la première guerre, créé au cabaret Voltaire à Zurich et fondé par le poète Tristan Tzara, se voulait très provocateur et nihiliste. Dans les années 1920, il trouva autour d’André Breton sa doctrine et se métamorphosa en mouvement surréaliste qui se caractérisait par des “manifestations tapageuses”, notamment lors du fameux banquet, à la Closerie des Lilas, en l’honneur du poète symboliste un peu oublié, Saint-Pol-Roux, où les adeptes du récent mouvement clouèrent au pilori Paul Claudel. S’inspirant des récentes découvertes de la psychanalyse de Freud et des travaux de Saussures sur le langage, les surréalistes voulaient libérer l’homme de la censure du rationalisme et débrider son langage par d’audacieuses expériences formelles, comme le cadavre exquis ou l’écriture automatique qui était avant tout une manière d’être. Ils plaçaient la littérature au service de la révolution. Ces révolutionnaires du verbe avaient trouvé là “un moyen de libération totale de l’esprit”, au point d’avoir allumé quelques cocktails Molotov qui ont incendié les arts et les lettres du monde entier. Aujourd’hui encore on entend le crépitement formel de quelques feux mal éteints, et leur vision du monde continue à nous tourmenter. L’artiste se transforme parfois en œuvre d’art, en exploitant les effets du scandale. Ainsi Salvador Dali, dont les extravagances ou les délires ont entretenu une starification concertée, s’etait déjà affiché, en 1929, avec un géranium rouge à l’oreille, la chemise maculée d’excréments de chèvre et de colle, les aisselles rasées peintes en bleu. David Nebreda(9), quant à lui, n’hésite pas aujourd’hui, à travers ses autoportraits photographiques, qui ont suscité de vives réactions de rejet ou de l’admiration, à exposer l’expérience sacrificielle qu’il mène sur son corps, en poussant jusqu’au paroxysme les limites du soutenable.

D’autres, au contraire, le modèle jusqu’à une métamorphose troublante. Ainsi Marcel Duchamp, dont les ready-made sont célèbres – notamment le fameux urinoir qui éleva dans les années 1920 cet objet au rang d’œuvre d’art –, jouait avec l’ambiguïté des apparences, en composant le personnage de Rrose Sélavy, que Man Ray a photographié. L’œuvre photographique de l’artiste nantaise Claude Cahun flirte également avec la manipulation des apparences et nous renvoie une image d’elle entretenant une relation troublante entre le masculin et le féminin. Les mauvais garçons, dont le narrateur de “Notre Dame des fleurs”(10) a collé les photos à la mie de pain au dos du règlement de la prison et qu’il retourne chaque nuit afin d’assouvir ses fantasmes, se sont distingués, dans les années 1930, à la fois par leurs actions, mais aussi par leurs tenues. Les “zootsuiters” américains dérangeaient même par leur élégance extravagante. Les zazous français pendant l’occupation s’inspireront de ces anticonformistes américains, tout en accommodant leurs tenues aux circonstances de l’époque. Ils n’hésiteront pas à arborer l’étoile jaune, mais en remplaçant le mot juif par le terme “swing”. Nous retrouvons ces mauvais garçons dans la littérature brésilienne qui a fortement été influencée par la littérature européenne, notamment par celle de la France, au point qu’on qualifia un quartier de Rio de “Montmartre Carioca”, où se retrouvait la bohème brésilienne et que Luis Martins a évoquée dans son roman “Lapa” ainsi que Lucia Cardoso dans “Iniacio”(11). Ce quartier était peuplé de mauvais garçons. Le plus célèbre d’entre eux s’appelait Mme Satan. Ce surnom, il le devait au costume qu’il arborait lors d’un carnaval au Théâtre République. Sa célébrité tenait à son courage, à ses délits et à ses crimes, mais aussi à ses empoignades musclées avec la police. Faut-il y voir une ressemblance avec le personnage de Divine dans le roman de Jean Genet ? La délinquance serait peut-être une autre forme d’excentricité, car elle permet de se démarquer dans la société et d’accéder au vedettariat médiatique. Dans “Enfer”(12), de Patricia Mélo, Petit Prince, jeune garçon d’une favela de Rio qui règne du haut de ses dix ans sur le quartier de Berimbau livré à la violence, la drogue et la corruption, devient, après l’assassinat du caïd Big Ilton, un Robin des Bois moderne sous l’œil des caméras. Mme Satan avait aussi intéressée le journal “Paquin” qui l’avait proclamée le représentant de la contre-culture brésilienne.

Si l’excentricité est une corruption de la norme sociale, elle dépend bien souvent du regard qu’on lui porte, car la mode qu’elle suscite finit par la démoder et la normaliser. Les héros excentriques ont souvent trahi la part singulière de leurs auteurs, qui préféraient, comme le dit Oscar Wilde, agir le visage masqué, en participant à leur carnaval d’encre et de papier.

Notes 1. Charles Baudelaire, “Le Peintre de la vie moderne”, “Œuvres complètes”, Bibliothèque de la Pléiade. 2. Marcel Proust, “À la recherche temps perdu”, “Œuvres complètes ”, Bibliothèque de la Pléiade. 3. Joris-Karl Huysmans, À rebours, Folio-Gallimard. 4. Ronald Firbank, “Les Excentricités du cardinal Pirelli ”, Rivages poche. 5. Molière, “Le Bourgeois gentilhomme”, Folio-Gallimard. 6. Victor Marguerite, “La Garçonne”, Plon. 7. Graciliano Ramos, “Angoisse”, Gallimard. 8. J.-M. Machado de Assis, “Quincas Borda”, éditions Métailié. 9. David Nebrada, “Autoportraits”, éditions Léo Scheer. 10. Jean Genet, “Notre-Dame-des-Fleurs”, Folio-Gallimard. 11. Lucia Cardoso, “Iniacio”, éditions Métailié. 12. Patricia Melo, “Enfer”, éditions Babel.

Texte : Alain Le Beuze Illustration : Lumi was here

Published : Printemps 2005 – DEDICATE 05